La luna en el arroyo, de David Goodis (Sajalín) Traducción de Diego de los Santos | por Gema Monlleó

“Los niños gritaban de alegría, pero esos sonidos de felicidad quedaban ahogados por un ruido mayor, un murmullo de gruñidos y suspiros, el ruido que salía de las gargantas de los que vivían en la calle Vernon, pero que parecía que salía de la propia calle. Era como si la calle tuviera pulmones y los únicos sonidos que pudiera producir fueran gruñidos y suspiros, la aceptación cansada de saber que se ocupa un lugar de cuarta clase en el mundo.”

En la Odisea Homero relata el mito de Sísifo quien, castigado por los dioses, empuja una piedra enorme por las laderas del inframundo que rueda indefectiblemente cuesta abajo justo antes de alcanzar la cima. Lo que Homero no cuenta es si esa ladera del inframundo se llamaba Vernon, como la calle de Filadelfia en la que (mal)viven los protagonistas de La luna en el arroyo de David Goodis (Filadelfia 1917-1967).

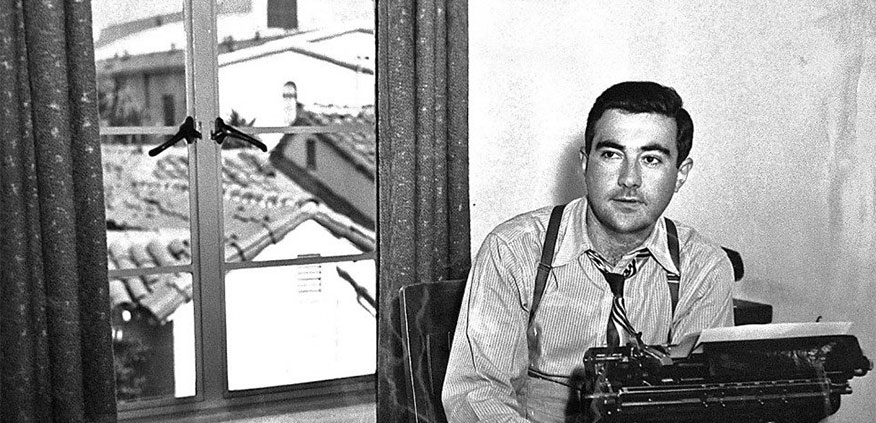

Goodis, escritor maldito, alcohólico, desequilibrado (murió de un ictus un año después de ingresar voluntariamente en un hospital psiquiátrico), dañado por las muertes cercanas (su padre, su hermano pequeño) y la enfermedad (la esquizofrenia de otro hermano), maltratado no sólo por la vida sino también por las mujeres, obsesivo y excéntrico, escribió relatos en revistas pulp, guiones para Hollywood y novelas que, leída La luna en el arroyo, ojalá Sajalín recupere del inframundo de las obras descatalogadas.

William Kerrigan, el protagonista, vive en la calle Vernon, la calle de los desheredados, la calle de los perdedores, la calle de la desesperanza, la calle del no way out, la calle de la sordidez, la calle del alcohol casero y de las licencias de matrimonio pseudofraudulentas. Kerrigan es estibador en el puerto, luce cicatrices de diversas contiendas, comparte casa con un padre adicto a las bodas (a las propias), un hermano mucho más alcoholizado que él y una hermanastra que (sic) quiere casarse con él. Desde que su hermana Catherine se suicidó en un callejón de los muelles vive obsesionado por la culpabilidad de no haber podido evitar su muerte.

A partir de esta premisa Goodis pone a bailar a sus personajes, y cuando digo bailar quiero decir beber, pelearse, desesperarse antes que ilusionarse, arrastrar sus sísifas piedras por la calle Vernon, por la dársena, por el Dugan’s Den (“el tipo de local en el que las manecillas de todos los relojes parecían correr más despacio”), y en el caso de Kerrigan regresar una vez y otra al callejón donde todavía permanecen las manchas de sangre seca que brotaron del cuello de su hermana cuando esta se lo rebanó con una cuchilla oxidada.

Kerrigan, Frank, Mooney, Nick, Tom, Frieda, Dora, Bella, son seres más o menos alienados y angustiados, que intentan esquivar la angustia existencial sudándola entre vapores de alcohol o trementina en un julio sofocante en el que las noches asfixian tanto como en las obras de Tennessee Williams. Todos ellos, solitarios irredentos, basculan entre el lumpen y el trabajo físico, cuentan sus centavos para pagar la próxima cerveza y apenas dan valor a la amistad porque no hay lugar para la confianza en la calle Vernon (“eran presas, nada más, destinadas a las fauces de ese tragón que siempre tenía hambre, el arroyo de la calle Vernon”). Todos ellos arrastran diferentes piedras, diferentes culpabilidades, diferentes malas decisiones (como en el caso de Mooney cuando intentó, fracasando, vender su arte pictórico al capitalismo). A ellos se les une, desde la distancia de una solitaria mesa en el Dugan’s Den, Newton Channing, otro rey de la audacia de los condenados, otro doliente que inunda en alcohol culpas y traumas, el más desubicado de los desubicados porque ni siquiera es de este barrio sino de un barrio de clase media (“un barrio bonito y limpio. Demasiado limpio”), el que no sólo se castiga destrozándose el hígado sino buscando arraigo entre suciedad, fealdad, prostitutas, tugurios y destilerías ilegales. Las casas de la calle Vernon son feas, astilladas, destartaladas y tiznadas de lo que hoy llamamos multiculturalidad por la mixtura de orígenes de sus habitantes. Ellos, todos, gritan, resuelven sus diferencias en peleas o, si son de pareja, rindiéndose al sexo, malviven entre trapicheos (sobornando siempre a quien corresponda) y se observan unos a otros entre el recelo, las sospechas y el dejarse hacer.

En La luna en el arroyo hay dos luces que podrían redimir a sus protagonistas, dos hermanas: Catherine, la hermana de Kerrigan y Loretta, la hermana de Channing. Una, la que está muerta, había conseguido esquivar las adicciones e inmundicia del pozo de las oscuridades variadas del barrio y se mantiene como un faro entre tanta tiniebla, aunque manchado de sangre reseca. La otra, Loretta, hermana-madre que recoge noche sí y noche también a Newton antes del coma etílico para regresarlo a su ensanche seguro, se fija en Kerrigan y le ofrece la posibilidad de alejarse del submundo de los muelles. Pero Goodis, alma triste entre las almas tristes, no salva a nadie del determinismo (tampoco lo hizo consigo mismo) y la maldición de Sísifo se adhiere, irredenta, a la piel del protagonista (“demasiados recuerdos de lugares sucios y mujeres sucias”).

Noir más de ambiente que de resolución de un caso, consanguineidad apócrifa con novelas beat, la atmósfera de La luna en el arroyo es la de los que viajan “por la vida con un billete de cuarta clase”, ahogados entre su intransferible carrusel de elecciones erróneas y su falta de sueños. A medio camino entre Burroughs y Bukowski, entre el John O’Brien de Leaving Las Vegas y el William T. Vollmann de Putas para Gloria (ambas editadas en castellano por H&O), y hermanado en adicciones, nihilismo y literatura con Jim Thompson (ambos publicados en Francia por Gallimard). Imagino a Goodis como un flâneur espía por los bajos fondos de su ciudad, como el narrador del que escribe David Foster Wallace en Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, ese que se otorga el título de testigo mientras observa, con ansia depredadora, a su alrededor.

Si Goddis terminó sus días recluido por voluntad propia, sus personajes en esta novela también parecen escoger la reclusión en sus infiernos y Kerrigan es el arquetipo del sujeto atormentado que, con las culpas adheridas irracionalmente a la piel, opta por la fidelidad a unas decisiones y principios que lo mantienen en un círculo concéntrico de autodestrucción. La luna en el arroyo es la aceptación de una maldición bíblica (si existiese aceHeptación, este sería el término), la del pecado original de los adanes y evas de la calle Vernon, la de las mujeres y hombres sísifos en el inframundo de Filadelfia.

“Vio brillar un resplandor en la acera llena de baches y avanzar sin cesar hacia los oscuros callejones donde innumerables criaturas nocturnas jugaban al escondite.

Daba igual donde se escondieran las más débiles, nunca podrían escapar de la luna de la calle Vernon, que las atrapaba y las condenaba”

Coda: Jean-Luc Godard, conocedor y gran aficionado al noir, “bautizó” como David Goodis a un personaje de su película Made in U.S.A. (1966).